近日,中共中央组织部组织编写的《贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 在改革发展稳定中攻坚克难案例》丛书发行,光大集团旗下光大国际常州垃圾焚烧发电项目(“常州项目”)破解“邻避”困境的案例入选,收录丛书“生态文明建设”篇。

常州项目环保设施的建设及运营始终坚持以人民为中心的根本立场,强化政府主导作用,发挥企业主体作用、把群众当成“自己人”和“知情人”。项目将每月的第一个周末设为公众开放日,让公众近距离走进企业、了解企业,提高了公众环境意识,收获了新奇的环保体验,成功打造了“政-企-民”利益共同体的实践经验。案例评价,党的十九大报告明确提出要“构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系”,光大国际常州垃圾焚烧发电项目积极推动公众开放工作常态化、规范化,化“邻避”为“邻利”,从原来的“闲人免进”变成现在让市民参观的“城市客厅”,表现突出。

案例全文较长,现摘录部分内容,以飨读者。

敞开大门 主动开放 破解“邻避”困境——江苏常州市垃圾焚烧发电项目从“闲人免进”到“城市客厅”的创新实践

01 背景情况

党的十九大报告明确提出要“构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系”。2017年,原环境保护部、住房城乡建设部联合印发《关于推进环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放的指导意见》。2018年,两部委已陆续公布全国环保设施和城市污水垃圾处理设施开放单位635家,覆盖了全国30%的地级及以上城市,2019年比例将升至70%,2020年底前将达到100%。江苏2018年在全省确立了40个开放点,实现了设区市全覆盖。在已开放的环保设施中,常州市垃圾焚烧发电项目表现较为突出。

02 主要做法

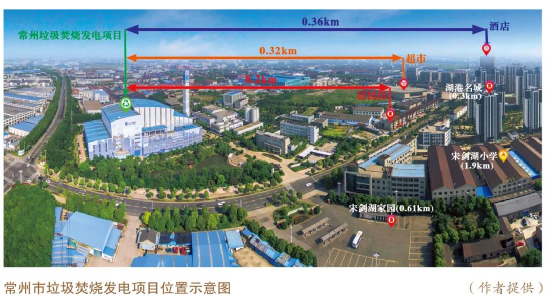

常州市垃圾焚烧发电项目位于常州市武进区遥观镇,处于居民区、商业区、工业区和旅游景区四区交汇处。项目原址是一所环境卫生综合厂,该厂存在垃圾露天堆放、垃圾焚烧工艺落后等技术和管理问题,对周边环境产生了负面影响,加重了项目的“邻避效应”。项目所处城镇中心的特殊地理位置也给项目的建设及运营带来巨大压力。

(一)走出去,请进来

唯有了解,才能信任。为了让环保设施开放成为规定动作,2016年,常州市垃圾焚烧发电项目将每月的第一个周末设为公众开放日,公众可通过电话或电子邮件实名登记预约参观。截至2019年5月12日,已接待全国31个省区市2260批67322人次,接待国外21个国家104批483人。参观的人群中,既有普通市民,也有中小学生,年龄最大的93岁,年龄最小的不足5岁。很多市民带着孩子参观垃圾焚烧发电厂,本以为臭气熏天,口罩都随身备着,但走进之后,都表示眼见为实,跟之前想象的完全不一样,一些顾虑也随之消弭。

(二)打扫干净屋子再请客

常州市垃圾焚烧发电项目建设及运营中,坚持做到四个“经得起”:经得起“看”,打造美观和谐的花园式工厂;经得起“闻”,通过严格的运营管理避免有味有害气体;经得起“听”,用科学方法避免噪声扰民;经得起“测”,用环保技术创新树立行业高标准。

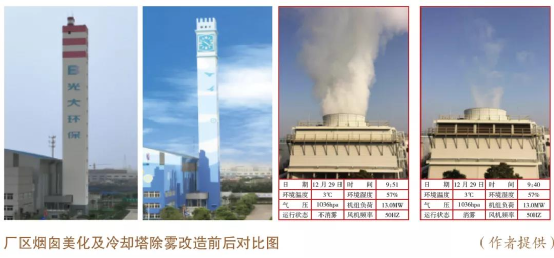

2011年,项目对烟气排放指标实行全面提标,将烟气排放标准提升为欧盟2000标准。2012年,结合常州市地域文化,对厂区外墙进行彩绘美化。2014年,对垃圾渗滤液处理站改扩建、烟囱美化。2015年,对主厂房内部实施美化、亮化工程。2016年,对冷却塔进行除雾改造。2017年,完成辅助燃烧器改造、“装树联”相关技术改造工作。2018年,完成垃圾运输栈桥封闭改造,有效保持垃圾仓负压状态,并积极引进垃圾仓除臭新工艺、新技术,确保臭气不外逸。

这些举措,改善了项目周边居民的生活质量,颠覆了人们对传统垃圾焚烧发电厂的印象。邻近的剑湖村村民说:“原来以为垃圾焚烧厂又臭又脏,根本踏不进脚,但进厂一看,完全改变了以前的认识。”

(三)上好“公开课”

开放是最好的“润滑剂”和“化解剂”,通过信息公开、实地参观、现场讲解演示等方式,让公众了解垃圾产生、收集、转运、处理的全过程,增强公众对垃圾处理设施的科学认知和监督意识。常州市垃圾焚烧发电项目烟气排放的各项指标与常州市环保部门实时在线联网,主动接受政府部门的监督。常州市城市管理局设立项目运营监管办公室,长期派驻4名工作人员全过程监管项目运营情况,包括焚烧效果、环保排放、污水处理、垃圾进厂数量、对周边的环境影响等,并实行月度考核机制,确保项目长期稳定运行、达标排放。厂区大门外竖立醒目的LED液晶显示屏幕,显示工厂高标准的、实时的烟气排放指标,24小时不间断接受公众监督。自2017年1月1日起,在线烟气排放小时均值向社会公示。

(四)跟着垃圾去旅行

常州市垃圾焚烧发电项目将每月的第一个周末设为公众开放日,支持公众通过预约等形式现场参观监督环保设施,让公众近距离走进企业、了解企业,提高了公众环境意识,收获了新奇的环保体验,受到广泛欢迎,2017年被评为江苏省工业旅游示范点,前来参观的公众人数逐年增长。项目还组织开展“跟着垃圾去旅行”等一系列环保科普主题实践活动,让孩子积极参与进来,学习垃圾分类知识,做到寓教于游、寓教于乐。

(五)村企和谐一家亲

常州市垃圾焚烧发电项目在建设运营过程中,综合考虑当地社区及村民等不同主体的利益需求,通过增加就业机会、村企共建、定期座谈交流等活动,积极打造“政—企—民”利益共同体,实现了与当地社区及居民和谐共存、和谐发展的目标。让群众有充足的获得感,好事才能最终办好。项目建设前,积极与周边居民进行交流互动,结合实际需求为居民提供就业机会。同时,加强与厂区周边居民联动,资助改善周边社区公共资源配置,使项目真正融入社区,实现项目与周边10万居民和谐相处。

03 经验启示

(一)坚持以人民为中心,是破解“邻避”困境的重要法宝

环保设施是事关群众生活的基础设施。环保设施的建设及运营要始终坚持以人民为中心的根本立场,把群众当成“自己人”和“知情人”,尊重群众的合理诉求,维护群众的切身利益,对群众关心的环境问题逐条梳理、逐条解决,消除群众对环保设施建设的抵触情绪和安全顾虑,广泛征求群众的意见建议,求得群众信任的“最大公约数”。通过与群众面对面的沟通、心贴心的交流、实打实的服务,不断提升群众的获得感和满意度。环保设施向公众开放,拓展了公众参与生态环境保护的渠道,既保障了公众知情权、参与权和监督权,又增强了公众对生态环境保护的理解和支持,更激发了公众保护生态环境的积极性和主动性。同时,也可以有效降低公众因“邻避效应”所产生的疑虑。

(二)强化政府主导作用,是破解“邻避”困境的有力保障

推进环保设施开放是贯彻落实党中央决策部署、创新环境治理体系的有力行动,是培育生态文化、构建美丽中国全民共同行动体系的重要举措,是促进行业持续健康发展、化解“邻避”问题、防范环境社会风险的积极方略。环保设施开放需要政府、企业、社会组织和公众共同努力,形成合力;政府要发挥主导作用,转变治理方式,增加信息公开度,加大对企业的监管力度,强化顶层设计,为环保设施开放提供系统完备的制度供给和有力有效的政治保障;健全公众参与机制,畅通公众参与渠道,充分发挥社会组织的积极作用,鼓励社会组织和公众主动参与,成为解决环境问题的参与者、贡献者;积极引导公众自觉践行绿色生活方式,增加绿色供给,加强宣传引导,发挥先进典型示范引领作用,构建生态环境保护社会行动体系。

(三)发挥企业主体作用,是破解“邻避”困境的关键因素

环保设施开放是企业的义务和责任。长期以来,企业习惯在四面高墙之内生产经营,与周边群众“不相往来”,造成企业和社区居民之间的信任缺失,双方缺乏沟通互动的基本能力,难免产生“建哪儿我不管,反正别建我家附近”的“邻避”问题。推倒企业和公众之间的有形与无形之“墙”,打开大门,让公众走进企业,了解环保设施的运行和污染控制状况,用诚意换来理解与信任,是破解“邻避”困境的重要办法,也是环保企业的“分内之事”。开放既是企业绿色发展的“助推器”,也是检验企业绿色转型成效的“试金石”。让污染治理设施在群众监督之下运行,有助于企业进一步增强内在的治理动力和压力,促进企业提高自身的环境管理水平,在未来市场竞争中占得先机、取得优势,促进企业持续健康发展。

(四)打造利益共同体,是破解“邻避”困境的有效方法

“大河有水小河满,小河有水大河满。”习近平总书记在博鳌亚洲论坛2015年年会开幕式上强调:“只有合作共赢才能办大事、办好事、办长久之事。要摒弃零和游戏、你输我赢的旧思维,树立双赢、共赢的新理念,在追求自身利益时兼顾他方利益,在寻求自身发展时促进共同发展。”“邻避”冲突的实质是政府、企业和公众三方利益主体之间的利益博弈。在无法完全消除邻避型项目负面影响的情形下,建立“谁受益谁补偿、谁影响谁受偿”的利益调节与平衡机制是化解公众阻力的有效措施,能够增强群众的安全感和获得感。环保设施建设及运营要统筹兼顾当地经济发展与人民群众的利益,以环境综合治理替代单一的污染物处理,融污染物处理与休闲景观建设、社区营造于一体,让公共设施与居民、社区形成利益共同体,实现共建共治共享。

习近平总书记指出,经济发展不应是对资源和生态环境的竭泽而渔,生态环境保护也不应是舍弃经济发展的缘木求鱼,而是要坚持在发展中保护、在保护中发展,实现经济社会发展与人口、资源、环境相协调。环保设施建设及运营要统筹兼顾环境效益、经济效益和社会效益,使环保设施成为多方共赢的优质公共空间。通过推进环保设施开放,一座座“闲人免进”的环保封闭场所被改造成了向市民开放的“城市客厅”,一个个“邻避”问题被化解于无形,也让公众成为监督污染治理的一支强大力量,创新了环境治理模式,实现在开放中促进理解、在理解中促进共治、在共治基础上实现共享,推动形成崇尚生态文明、共建美丽中国的良好风尚。

关注我们

关注我们